Fondation

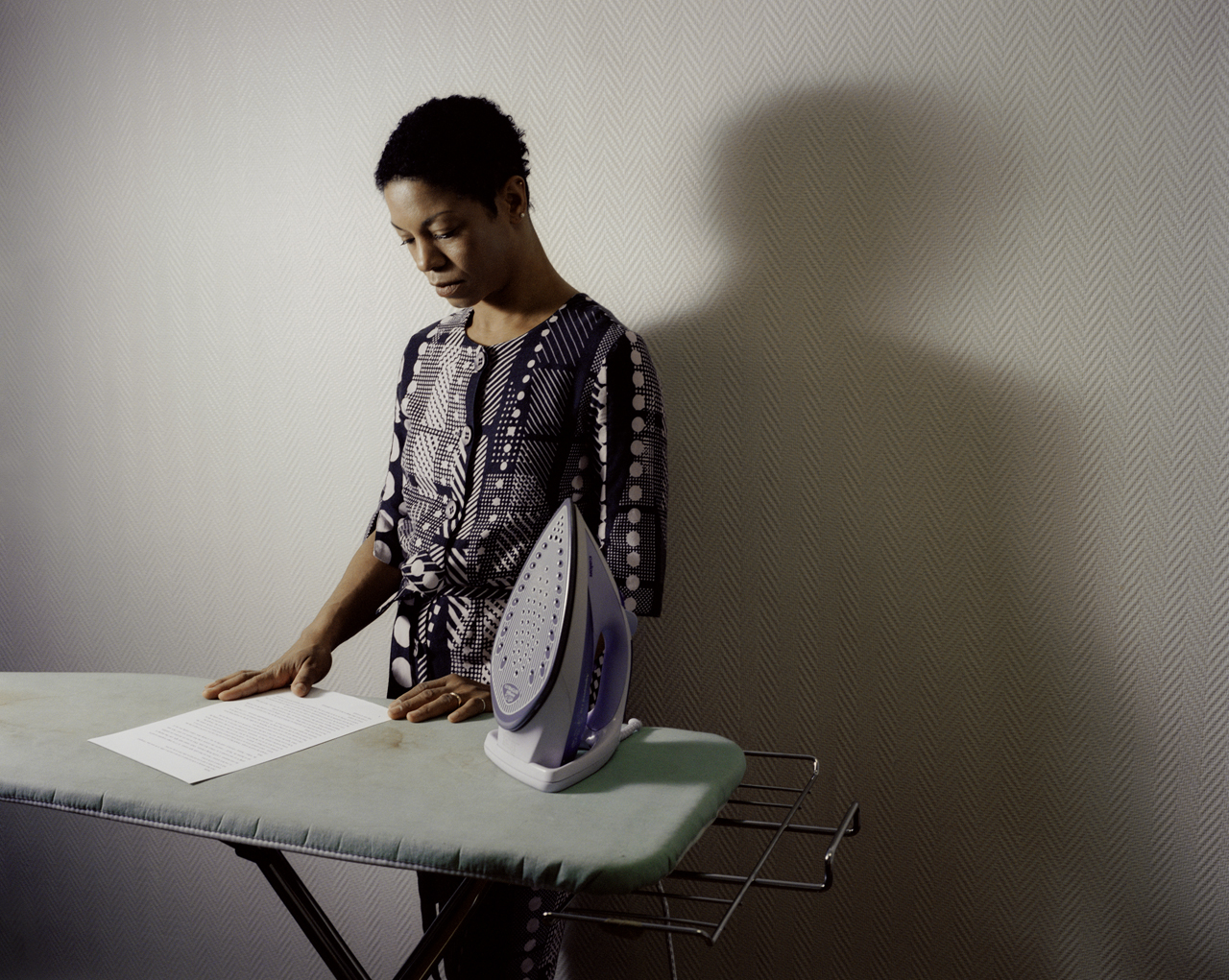

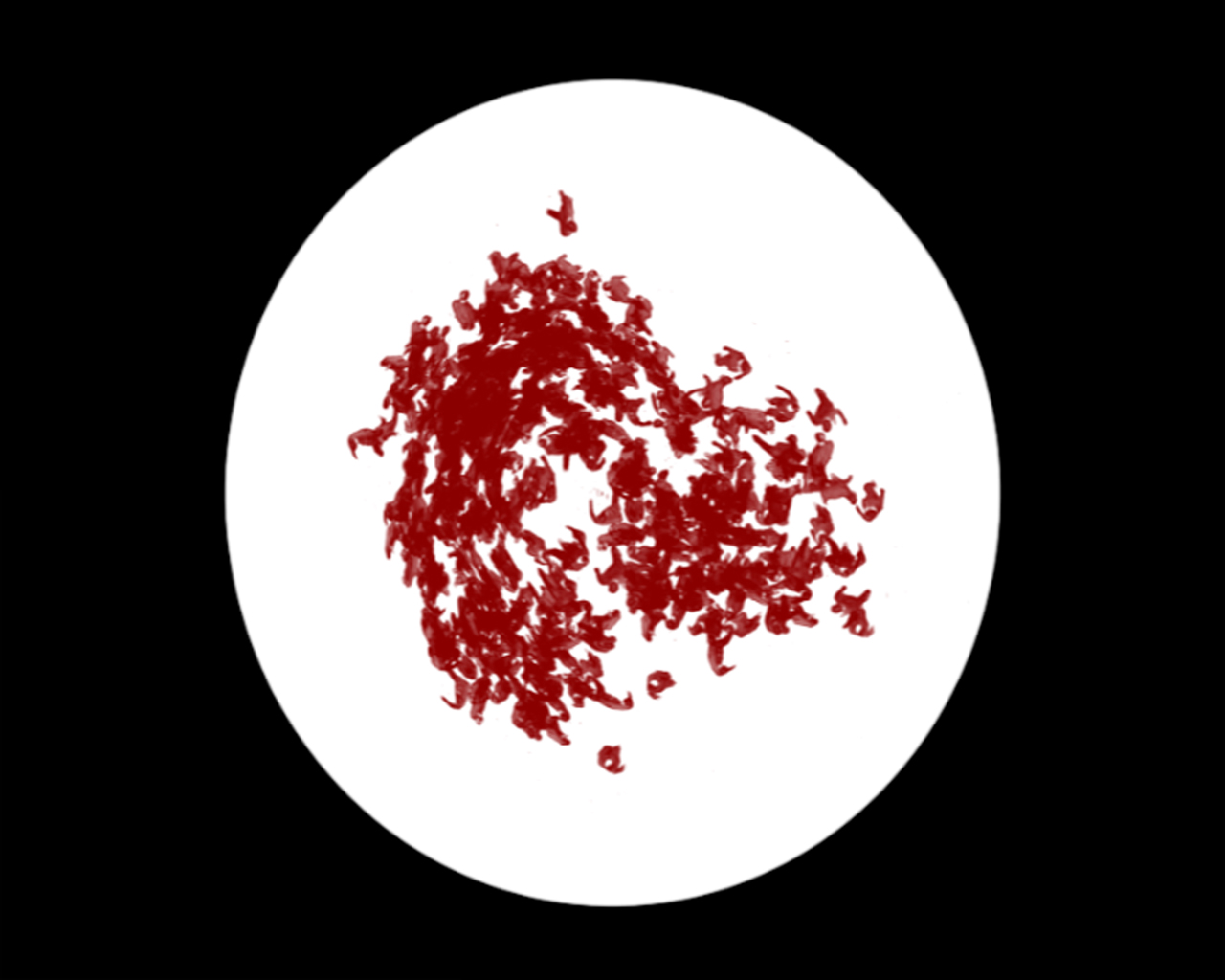

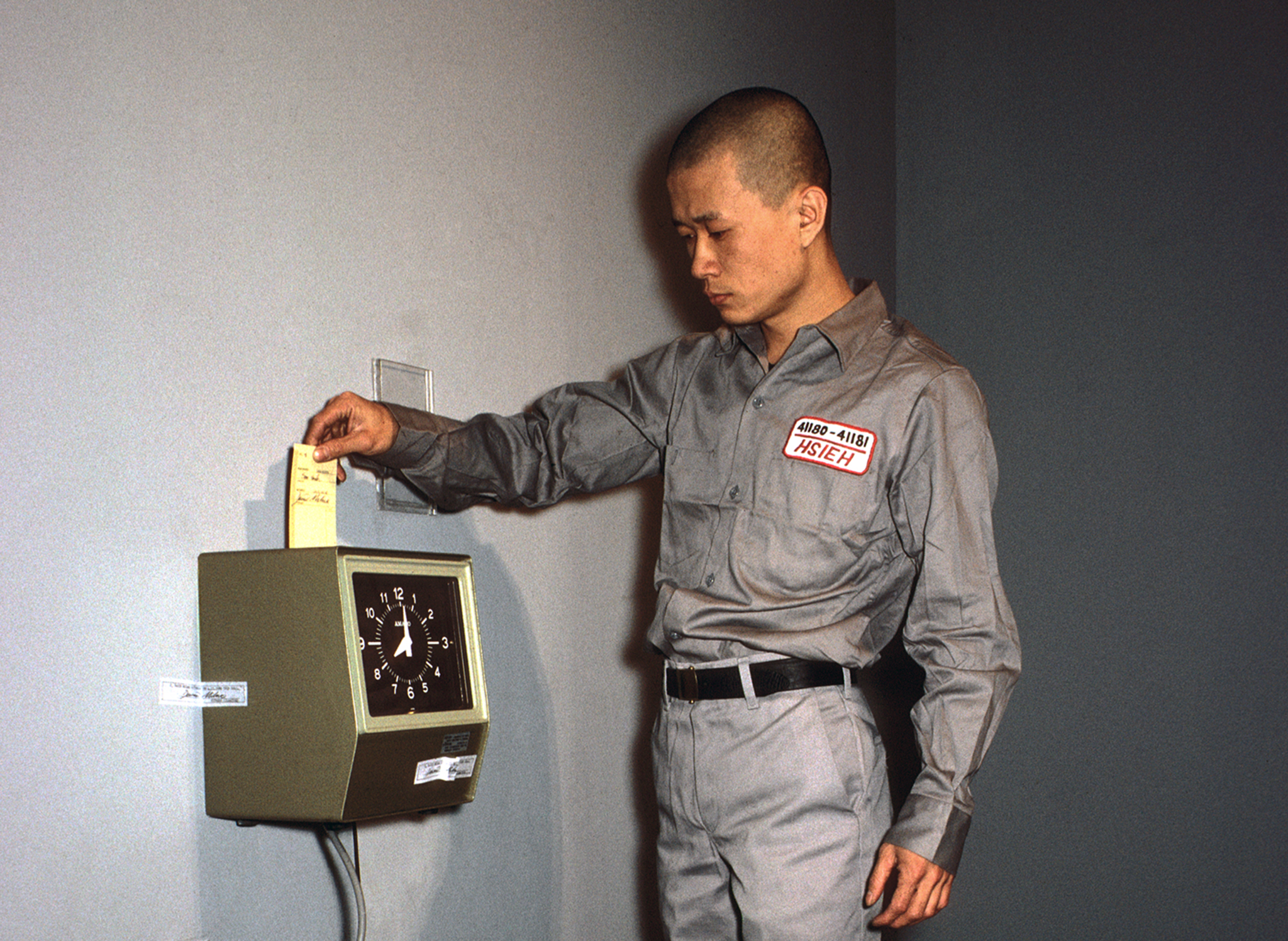

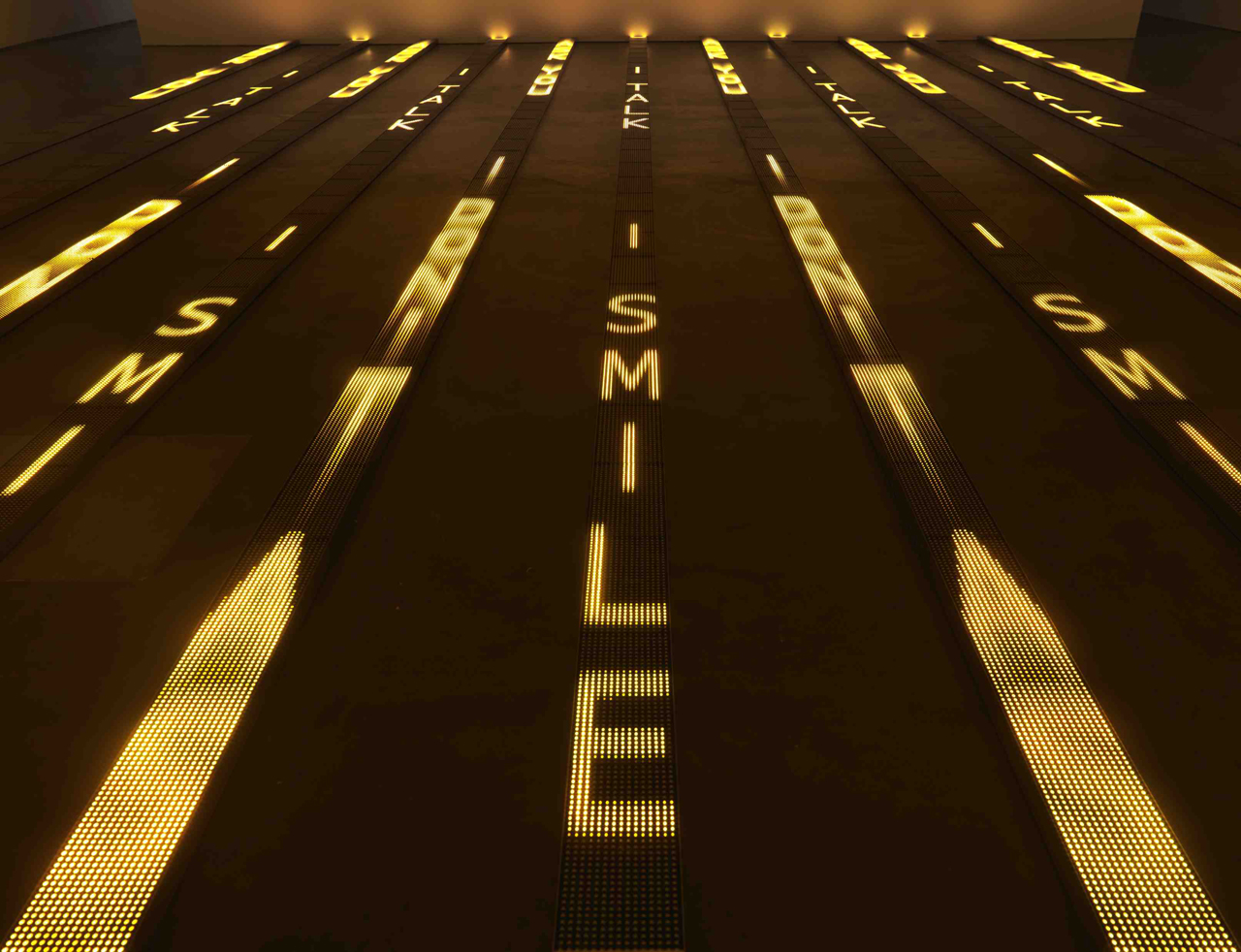

Marc Quinn

5 octobre → 6 janvier 2008

Réunissant plus de quarante œuvres récentes, l’exposition inaugurale de DHC/ART consacrée à l’artiste conceptuel Marc Quinn est la plus importante organisée à ce jour en Amérique du Nord et la première exposition individuelle de l’artiste au Canada