Une série mensuelle de portraits d’artistes ayant un lien particulier avec Montréal.

Alors qu’on célèbre en grande pompe le 375e de Montréal, on se doit de souligner la plume incisive de l’auteure ayant mis sur la mappe le parcours rocambolesque des cochers mal-aimés du Vieux-Port. Marie Hélène Poitras, une grande mélomane native d'Ottawa, met en scène une poésie urbaine indissociable de notre métropole depuis son arrivée sur l’île au beau milieu des années 90.

Ayant également mis Montréal en scène dans des recueils de nouvelles chevalines bouleversantes (La mort de Mignonne et autres histoires), des récits d’amitiés adolescentes mises à rude épreuve (Rock & Rose) et une histoire effarante de violence racontée à la fois par un bourreau et sa victime (Soudain le Minotaure, dans lequel elle met le lecteur en contexte en citant P.J. Harvey et Tori Amos), Marie Hélène Poitras semble habitée d’un infatigable désir d’explorer le territoire. En février dernier, une nouvelle édition de La mort de Mignonne, avec préface de Samuel Archibald, voyait le jour. À présent, cette inconditionnelle d’Anne Hébert, de Raymond Carver et de Cormac McCarthy s’affaire à l’adaptation d’une de ses nouvelles pour le grand écran.

Lorsque nous lui rendons visite chez elle dans Rosemont, par un beau matin ensoleillé, la sympathique écrivaine nous présente sa collection de vinyles, son penchant affirmé pour la parfumerie française État Libre d’Orange et son impressionnante bibliothèque. Elle nous offre aussi promptement un café, réflexe non négligeable lorsqu’on sait l’importance qu’elle accorde à ses infusions torréfiées: «Le matin, tu prends ton café, tu mets de la musique, tu relis des petites sections de ton texte, et quand ton buzz de café embarque au moment où tu commences à écrire, la synchronisation est parfaite.»

Celle dont le parcours oscille entre littérature et journalisme culturel partage d’ailleurs sa vie, ses vinyles et sa petite fille clarinettiste avec le journaliste Olivier Robillard Laveaux. «C'est l'amour de la musique qui nous a réunis», m’explique-t-elle en toute simplicité. Margot, invitée spéciale somme toute discrète qui s’immiscera dans notre rencontre à quelques reprises, fait partie du paysage Poitras-Robillard depuis qu’ils l’ont adoptée à la SPCA en 2014. «Un lien unique lie les chats aux écrivains, me confiera-t-elle. Quand on écrit, on est seul et ça prend un chat pour briser un peu ce grand vertige.» Une fois bien installés dans son espace de travail aéré, Marie Hélène et moi avons revisité les importants détours, distractions et autres déviations ayant jalonné son beau parcours.

Tes talents de raconteuse remontent à l’enfance, lorsque tu inventais des histoires et que tout le monde tombait dans le panneau – y compris les policiers auxquels tu confiais t’être fait kidnapper.

J’ai eu une phase où je me rendais compte que si je racontais une histoire, les gens me croyaient. Ça peut préfigurer la personnalité de quelqu’un qui va écrire des romans. J’aimais aussi me mettre dans la peau d’autres élèves dans ma classe au primaire. Je me disais: aujourd’hui, je veux vivre une journée dans la peau de Stéphanie Larivière. Je l’observais: elle utilisait toujours telle expression, elle mangeait un Fruit Roll-Up à la récréation, elle était super bonne en maths. Dans ma tête, je vivais une journée dans sa peau et ensuite, je passais à la personne suivante.

Cela dit, ce n’est qu’au cégep que tu as compris que la littérature était ta voie toute tracée.

Oui, Au secondaire, on ne nous a rien fait lire qui aurait pu déclencher cet intérêt-là. En plus, je tripais sur les chevaux, je faisais de l’équitation, je lisais des revues de chevaux et Archie. Il y en a qui lisent Les Fleurs du mal à 15 ans, mais ce n’était vraiment pas mon cas. Je ne te raconterai pas d’histoires.

À ton arrivée à Montréal, tu as fait partie de la première cohorte d’étudiants en journalisme de l’UQAM. Tu en gardes de bons souvenirs?

Absolument. Il y avait Hugo Dumas, Marie-Soleil Michon, des gens qu’on voit dans les médias aujourd’hui, une petite cuvée bien choisie. On a eu des profs exceptionnels, comme Pierre Bourgault. Mais disons qu’on avait une fausse conférence de presse et qu’il fallait en faire un compte-rendu, c’était plus fort que moi, j’écrivais une chronique. Je trouvais ça plate de me limiter au réel. Je me disais que ce serait bien plus intéressant que ça finisse autrement et j’avais de la misère à résister à l’envie. Parallèlement à ça, je me suis mise à écrire au Montréal Campus et à rencontrer plusieurs artistes. Ma première entrevue était avec David Altmejd, que personne ne connaissait à l’époque. Très vite, mon intérêt pour le journalisme culturel est apparu. Mais à un moment donné, un prof m’a dit que le département de littérature était juste à côté et que peut-être que ma place était là. Au final, je suis revenue en littérature et j’ai vraiment adoré.

La littérature a-t-elle nourri ton imaginaire quant à savoir à quoi pouvait ressembler Montréal avant d’y arriver? Des auteurs comme Marie-Sissi Labrèche et Guillaume Vigneault, qui mettent Montréal en scène, j’imagine que ça te parlait?

Absolument, mais je dois dire que c’est d’abord la musique qui m’a amenée ici. On prenait un autobus à Saint-Jean-sur-Richelieu [NDLR: où elle vivait à l'adolescence] et en 45 minutes nous étions rendus. C’était l’époque des mixtapes et de l’émission radio de Claude Rajotte, on pouvait y gagner des billets de spectacles. Je m’étais même retrouvée dans un clip de Me Mom & Morgentaler. Il y avait toute une effervescence et c’était la pré-«scène montréalaise» d’Arcade Fire et de Malajube. Il n’y avait pas vraiment d’industrie ou de Bonsound pour les bands locaux.

En tant que journaliste, tu as donc été aux premières loges pour voir éclore cet engouement international pour la scène locale.

Ah oui, j’étais chef de la section musique à temps plein pendant trois ans au Voir. C'était l’époque Arcade Fire, Malajube, Pierre Lapointe, Cœur de Pirate, We Are Wolves, Wolf Parade... Ce qui s’est produit en 2004-2005 a ouvert une brèche et ça a explosé. Je pense que c’est grâce à cette effervescence que plusieurs jeunes artistes se sont dits: la voie est ouverte et il y a de la place pour ça ici.

Au-delà de la musique, quelle influence Montréal a-t-elle eue sur tes écrits?

Toute la musique et l’art que j’ai découverts ici se retrouvent dans mon écriture. La façon avec laquelle [le réalisateur] Maxime Giroux travaille avec la lumière, le mélange glauque-trash-sublime de [la photographe américaine] Nan Goldin, que j’avais d’abord vue en expo ici… La fougue d’Anne Hébert qui se retrouve sur le premier album d’Arcade Fire… Je fais plein de connexions et ça me nourrit. J’essaie ensuite d’exprimer ça dans ce que j’écris. Ç’a été un festival de découvertes dès que je suis arrivée. Tu sais, d'avoir accès au Musée d’art contemporain de Montréal quand t’as 18 ans, que tu veux vivre des sensations fortes et que t’as une sensibilité aux arts... C’était une grande porte qui s’ouvrait à moi, alors que ce n’était pas vraiment encouragé à Saint-Jean.

Tes étés passés à travailler comme cochère dans le Vieux-Montréal auront aussi servi de matière première pour ton roman Griffintown.

Oui, et ces cochers sont vraiment des personnages. Il a quasiment fallu que j’enlève des couches pour que ce soit plus réaliste. C’est comme si tu avais une pièce de théâtre qui se déroulait autour de ton banc de calèche. C’est une petite société: il y a ceux qui font les commissions pour les cochers, les propriétaires de chevaux, les clients, les chevaux eux-mêmes, les écuries, les rivalités, tout le langage et la façon de se dire les choses qui appartient aux cochers. C’était extrêmement inspirant pour moi.

Tu as souvent dit que le réel t’intéresse moins que tout ce qu’on peut imaginer autour de celui-ci. Pour Griffintown, justement, comment en es-tu venue à transposer les histoires abracadabrantes des cochers dans un univers fictif?

Je savais que j’avais accès à une matière première vraiment trippante, mais je ne pouvais pas simplement raconter leurs vies. Je devais trouver un cadre, et c’est comme ça que j’ai décidé d’investir les codes du western. Pour moi, quand j’écris, c’est un moyen de me connecter à l’autre. C’est comme marcher vers quelque chose que je ne connais pas, que je ne comprends pas et qui m’intrigue. Tu cohabites avec cet univers pendant deux ou trois ans quand tu écris un livre, donc il faut que ça t’habite profondément.

J’imagine que cela s’applique aussi à ton ouvrage Les superbes: une enquête sur le succès et les femmes, coécrit par Léa Clermont-Dion, qui met non seulement en lumière le sexisme systémique qui perdure au Québec de façon plus pernicieuse, mais qui célèbre aussi le parcours de femmes de tous les milieux (de la productrice Fabienne Larouche à Sonia Lebel, ex-procureure en chef de la commission Charbonneau) qui ont dû surmonter certaines embûches.

J’avais quelque chose à dire, il fallait que ça sorte, et moi, c’est par écrit que ça sort. En plus, lorsque tu te rends compte que la petite affaire qui te dérange est vécue par un paquet de monde et qu’on n’en parle pas... Ça remonte loin: les petits cadres roses chez IKEA avec l’inscription Smile et ceux en bleu avec Explore par exemple. Séduis ou découvre le monde, c’est un peu ça qu'on nous dit. Si on souhaite que les choses avancent, la première étape est de les nommer. C’était vraiment important pour Léa et moi qu’on ne se plaigne pas pendant 250 pages. J'ai dressé une liste de modèles féminins forts et j’ai vite constaté que toutes ces personnes avaient été confrontées au sexisme, qu’elles avaient eu des réflexions là-dessus. Ces femmes ont des attitudes de championnes; ce n’est pas pour rien qu’elles ont fait leur chemin. Elles ont une grande force de caractère et ne se sont pas laissées écraser.

On voit énormément de très jeunes gens s’afficher comme féministes depuis les prises de position de Taylor Swift et d’Emma Watson, par exemple, et beaucoup d’hommes aussi. C’est encourageant selon toi?

Très. Le mot a longtemps manqué d’amour. Quand je travaillais sur le livre, je ne me doutais pas que, lorsqu’il serait lancé, nous serions dans un contexte où beaucoup de gens se prononcent sur la question. Même que je m’attendais à me faire vilipender par certaines féministes qui voient les choses d’une autre façon. C’est pour ça que j’ai voulu présenter différents points de vue dans le livre; plusieurs féminismes ont intérêt à coexister. Si on commence à se faire la morale, à se dire qu'un féminisme à la Beyoncé n’est pas du vrai bon féminisme, on recule. On perd du temps. Beyoncé a fait connaître ce mot à des gens qui ne s’y étaient jamais attardé. Elle l'a mis sur scène en grosses lettres roses et sexy. Elle en a fait quelque chose de beau, de désirable, alors que le mot s’accompagnait d’une aura de chasse aux sorcières. Bref, je pense qu’on aurait tout intérêt à refaire un exercice comme celui des Superbes à tous les cinq ou dix ans, pour voir où nous en sommes.

Depuis Les superbes, tu t’attèles à la scénarisation, une corde de plus à ton arc. D’où vient cet intérêt?

Caramel Films, qui a fait Paul à Québec et Starbuck, m’a demandé d’adapter une de mes nouvelles. Le réalisateur sera Maxime Giroux, dont j’adore le travail. J’ai aussi un coach à la scénarisation et je lis la bible Story: contenu, structure, genre - Les principes de l'écriture d'un scénario. Tout le monde qui fait de la scénarisation l'a lu à un moment donné. Ça ne paraît pas quand tu écoutes des films, mais c’est toute une mécanique. C’est comme si j’apprenais à écrire dans une nouvelle langue. C’est très long avant que tu te rendes aux dialogues car il y a tout le backstory des personnages. Tu ne peux sauter cette étape. Pour le petit moment que tu montres à l’écran, il y a tout un iceberg en dessous. Pour que tu choisisses le bon moment, il faut que tu aies écrit tout ce qu’on ne voit pas.

Ton premier roman, Soudain le Minotaure, issu de ton mémoire en création littéraire, a été publié en 2002. Il a été traduit en italien, en anglais, en espagnol et publié en France. J’imagine que ça fait plaisir de constater que malgré tous les obstacles du milieu littéraire, tu réussis à poursuivre ton cheminement d’auteure avec succès.

Je m’étais dit que je ne pourrais jamais gagner ma vie avec l’écriture, mais au final je la gagne un peu. Je fais des rencontres dans les cégeps, je me promène un peu partout avec les Salons du livre... Mes histoires ne sont jamais écrites en fonction de ce qui fonctionne sur le marché, je garde une certaine indépendance et je ne suis pas obsédée par les ventes. C’est mon rapport à la littérature et je ne voudrais pas que ça change.

À propos de Michael-Oliver Harding

Journaliste et anthropologue visuel de formation, Michael-Oliver Harding s'intéresse aux croisements entre arts, politique et nouvelles technologies pour des publications tels que Dazed and Confused, Interview, Slate, Métro, AnOther et VICE.

Fondation

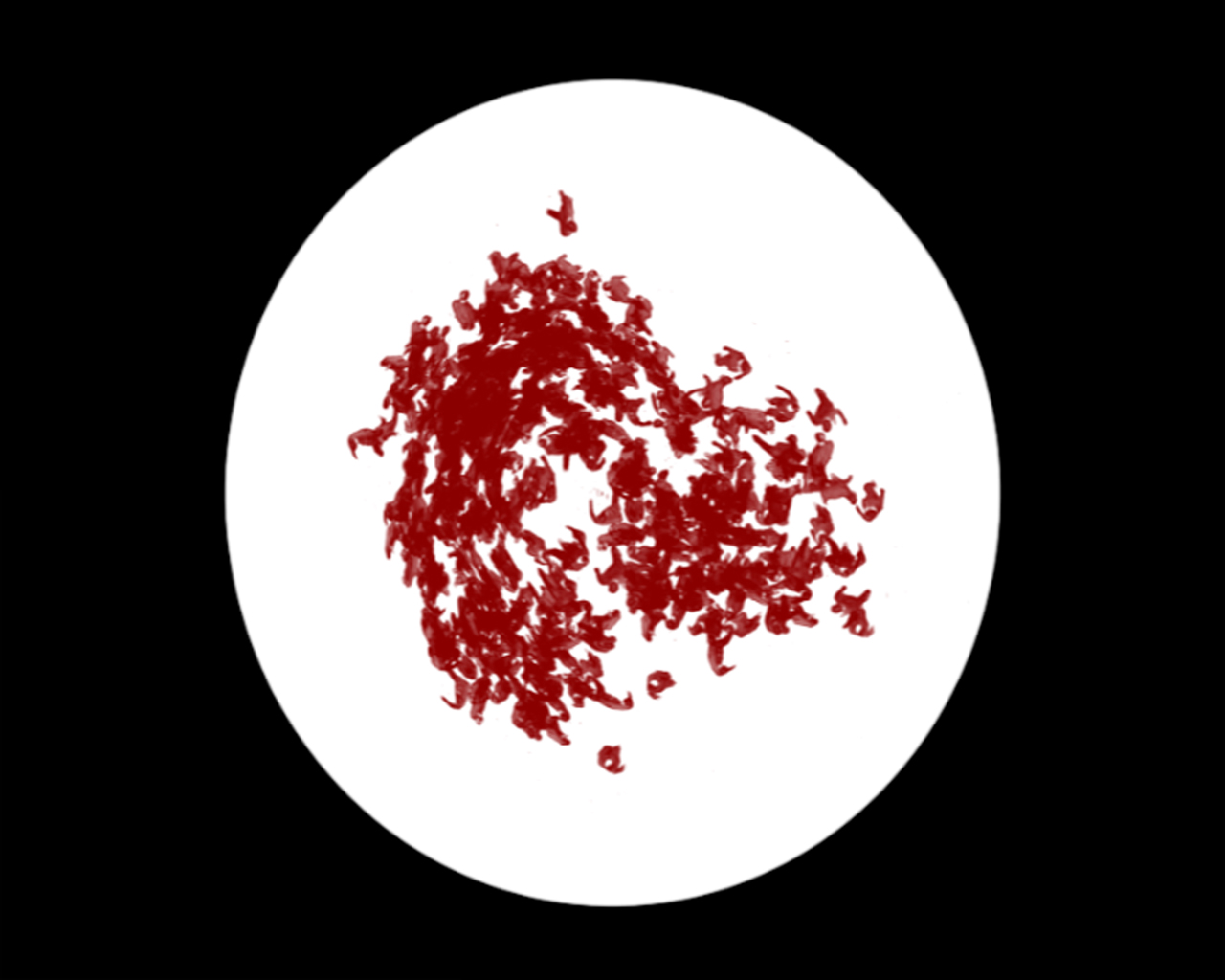

Réunissant plus de quarante œuvres récentes, l’exposition inaugurale de DHC/ART consacrée à l’artiste conceptuel Marc Quinn est la plus importante organisée à ce jour en Amérique du Nord et la première exposition individuelle de l’artiste au Canada

Fondation

Six artistes présentent ici des œuvres qui, chacune à leur manière, remettent en scène des films, des spectacles médiatiques, des éléments puisés dans la culture populaire et, dans un cas particulier, des moments privés tirés du quotidien

Fondation

Ce projet poétique, et souvent touchant, nous interpelle tous sur la relation que nous entretenons avec notre bien-aimé

Fondation

L’exposition de cet artiste de réputation internationale rassemble plusieurs œuvres vidéo spectaculaires, projetées à grande échelle et accompagnées de bandes sonores saisissantes

Fondation

DHC/ART est heureuse de présenter Particules de réalité, première exposition personnelle au Canada de la célèbre artiste israélienne Michal Rovner, qui partage son temps entre New York et une ferme en Israël

Fondation

L’exposition inaugurale de Session DHC, Survivre au temps, réunit une sélection de documents relatifs à l’œuvre One Year Performances du célèbre performeur taiwano-américain Tehching Hsieh et les films du jeune artiste néerlandais Guido van der Werve

Fondation

Les installations filmiques d’Eija-Liisa Ahtila jouent avec l’idée de narration, créant des fables extraordinaires à partir d’expériences humaines ordinaires

Fondation

Depuis plus de trente ans, l’œuvre de Jenny Holzer apparie texte et installation en vue de scruter des réalités personnelles et sociales